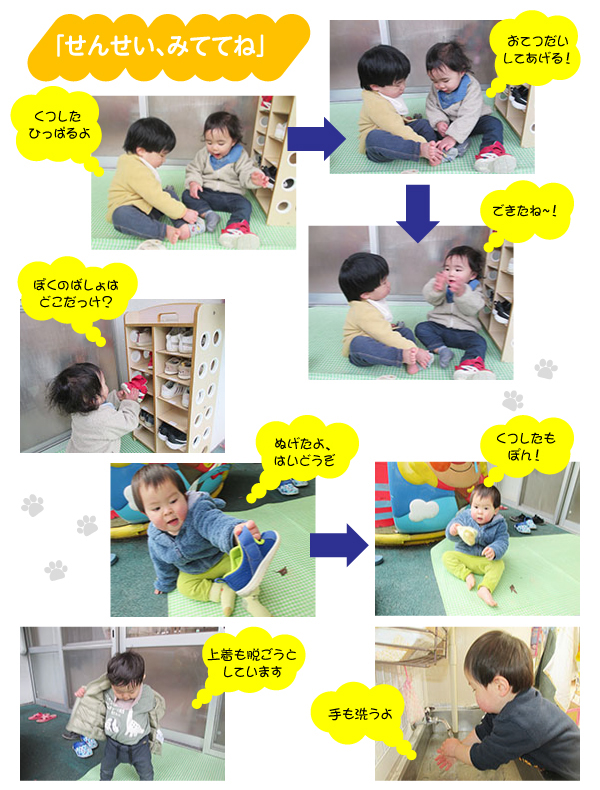

一日の流れがわかり、簡単な身の回りのことを自分でやろうとする姿がたくさん見られるようになりました。友達がやっているのを見て隣に座り、「ぼくもやる!」と意欲的に取り組んでいます。靴の存在を知らなかった子たちが、今では外へ行く時は靴を履き、帰りはお部屋の前で立ち止まり、ちゃんと脱ごうとすることに感動します。上着の脱ぎ着や手洗いも「じぶんで!」と取り組んでいます。「じぶんでできた!」という気持ちを大切にしたいので、ゆったりと見守り「できない~」という表情の時には「手伝っていい?」と聞き「うん」となったらさりげなくサポートしています。これからどんな「できた!」が増えていくのかワクワクします。

名古屋にしてはめずらしく、うっすらと雪が積もりました。ひよこさんにとって初めての雪との出会いです。「きゃ~♫」と歓声をあげて喜ぶ、ぎゅっと握る、おそるおそる手を出す、一人一人の感じ方は違うけれどみんな素敵な出会いになったら嬉しいです。木を揺らすと積もっている雪がふわ~と落ちてきて「わ~!きれいだね~」とキラキラ光りながら落ちてくる様子を見つめていました。歩き始めの子は、「歩く」がマイブームです。保育士の両手をしっかり握り「じぶんであるいてるよ!」と言わんばかりの笑顔で、一歩一歩進む姿がとてもかわいらしいです。月齢の高い子たちは、フラフープをつなげて大型バスごっこ。お気に入りの歌に合わせ、「しゅっぱーつ!」「ゴーゴー!」と元気なかけ声でバスを運転しながらごっこ遊びの世界を楽しんでいます。